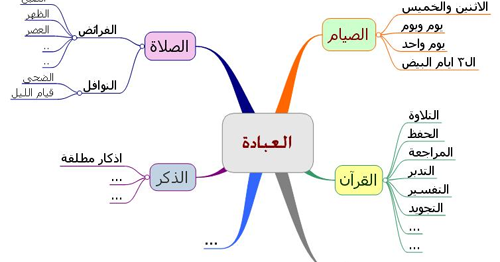

العبودية العامة تسمى العبودية الاختيارية - تعريف العبودية

مفهوم العبادة في الإسلام

فلو لم يكن الفرخ يحسّ بالجوع والعطش والبرد والحرّ، ويميّز بين الحبّة والحجر والخشب، والماء والنار، فإنّه ليس فقط لا يمكنه أن يتطوّر وينمو، بل إنّه لا يستطيع أن يديم حياته.

من تجلّياته شوق الإنسان وميله بالنسبة إلى الكمال والجمال والأشياء الجميلة، خصوصًا الأناسيّ ذوي الحظّ من الجمال، فالإنسان يميل إلى الأشياء التي تروي ظمأه للجمال وتألفها روحه ونفسه.

تسمى العبوديه العامه

المعتزلة كانوا يقولون بنفي الكلام الذاتي، والحشوية وهو المجسمة كابن تيمية وأسلافه ومن تبعه بعد ذلك، هؤلاء يقولون الله له كلام وكلامه حروف وأصوات تحدث ثم تنقضي ولا يزال على هذا الحال، فبزعمهم هذا جعلوه مثل البشر، تعالى الله عن ذلك.

ومع هذا كلّه، فهل من الصحيح أن نجد أُناسًا ينكرون -بكلّ جرأة وإغماضٍ عن الحقّ- وجود عالم ما وراء الطبيعة، أو إمكان الارتباط به، ويمنعون الناس عن السير في هذا السبيل؟ الحقيقة، أنّه حتى لو عدمنا مثل هذا المعاجز والآيات البيّنة، كان الأحرى بالبشرية -ولو على سبيل التجربة- أن تُطبّق نظم الأنبياء، ثم تقوّم الآثار الكبرى لها في سعادتها المادّيّة والمعنويّة؛ ذلك لأنّ أهمّيّة الأمر هي بحيث ترخص كلّ تضحية في سبيل تحقّقه، خصوصًا إذا لاحظنا أنّ إجراء شريعة الأنبياء ليس ممّا يستلزم ترك النعم واللذائذ المادّيّة والدنيويّة، بل هي تضمن السعادة والراحة والطمأنينة في هذا العالم أيضًا.

- Related articles

2022 forgiftsdirect.com